(Beitrag im Online-Verwaltungslexikon

olev.de, Version 1.0)![]()

1 Definition

Ausführlicher in Wikipedia ...

Korrumpierungseffekt

<p style="page-break-inside:avoid"> <code>&shy;</code>

politisch-administrative

System insgesamt

| Qualität = Technik + Geisteshaltung |

| Qualität entsteht aus Technik und Geisteshaltung (Kamiske[1]) |

| Traditionelle Steuerung | Steuerung mit Zielvereinbarungen | |

| Management-Perspektive | operativ / unsystematisch (ohne klare Management-Perspektive, Beliebigkeit der Steuerungsaspekte) |

strategisch (klare strategische Management-Perspektive bei Verzicht auf operative Vorgaben - siehe aber Handlungsrahmen) |

| Sachlich | ||

| © Krems - olev.de - Version 1.0 - 23.09.2011 | ||

Dr. Burkhardt Krems

![]()

Art des Problems |

Beispiele |

|---|---|

| © Krems - olev.de - 2009-10-09 | |

| Treffsicherheit / Indiz-Charakter Kennzahlen messen oft nicht das unmittelbar, genau und verlässlich, was eigentlich Interessiert, sondern leichter verfügbare Daten als Indikatoren (Anzeiger) ("Indizien"). |

Die Widerspruchsquote misst nicht die Qualität von Bescheiden: die Widersprüche können unbegründet sein und werden nicht eingelegt bei Fehlern zu Gunsten der antragstellenden Person, aber zu Lasten der Allgemeinheit. |

| Alltagsbeispiele 1. Konsumgüter: Stiftung Warentest bewertet Konsumgüter mehrdimensional und differenziert. 2. Standortqualität: Unternehmen bewerten die Standortqualität von Städten/ Regionen für Investitionsentscheidungen. 3. Schulqualität: Eltern wählen die Schule nach mehreren Kriterien (oft aber ohne zuverlässige Datengrundlagen) |

1. Konsumgüter: Exzellentes Design und hoher Benutzerkomfort mit dem Risiko eines Stromschlages? "Vom Kauf abzuraten". |

Tabelle mit Kopf- und Fußzeile, in Dreamweaver nicht erkennbar: keine Rahmenlinien im Hauptteil

Assoziation 1 |

Assoziation 2 |

Assoziation 3 |

|---|---|---|

| betroffen: 4 Mio. Menschen |

betroffen: 2 Mio. Menschen |

betroffen: 1 Mio. Menschen |

| Berlin | Hamburg | München |

| Miljöh | Kiez | Bierdampf |

| Buletten | Frikadellen | Fleischpflanzerl |

| Externes Rechenwesen | Internes Rechnungswesen | ||||

| Teilbereich | Jahresabschluss | Kosten- und Leistungsrechnung | Finanzrechnung | ||

| Rechenwerk | Bilanz | Gewinn- und Verlust- rechnung (GuV) |

Kostenarten-/ Kostenstellen-/ Kostenträger-rechnung | Finanzplanung | Investitionsrechnung (Wirtschaftlichkeits-rechnung) |

| Bezugsobjekt der Rechnung | Unternehmung/ Zeitpunkt | Unternehmung/ Periode | Unternehmung/ Periode/Produkt/ Einzelobjekt | Unternehmung/ Periode | Einzelobjekt |

| Rechengrößen | Vermögen/ Schulden |

Ertrag/ Aufwand |

Leistungen/ Kosten |

Einzahlungen/ Auszahlungen | diskontierte Einzahlungen/ diskontierte Auszahlungen |

| Saldogrößen | Eigenkapital | Gewinn/Verlust (pagatorisch) |

Gewinn/Verlust (kalkulatorisch) |

Finanzüberschuss/ Finanzdefizit | Kapitalwert der Investition |

Übernommen von Daum, Andreas / Brümmer, Markus: Kostenrechnung und Kostenmanagement. In: Steinle, Claus / Daum, Andreas (Hrsg.): Controlling. Kompendium für Ausbildung und Praxis. 4. Aufl., Stuttgart 2007, S. 387

| aktiv | |||

|---|---|---|---|

| ja | nein | ||

| Stakeholder-Portfolioanalyse - © Krems - olev.de - Version 2.0 - 2009-03-14 | |||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Information |

Nachricht |

Kanal |

Nachricht |

Information |

Sprache |

Signale |

Signale |

Signale |

Sprache |

Beispiele für |

||

| Stakeholder / Interessen | Regierungsebene | nachgeordnete Ebene |

| 1. Erster Kreis: Externe Akteure | ||

| a) Auftraggeber (»Auftrag) , mit dem Interesse an der Erfüllung des Gemeinwohlauftrages[2] [3] | Parlament im Verhältnis zu Regierung / Ministerien (je nach Verfassungslage) | übergeordnete Behörde |

| Checkliste "Stakeholder im Public Management" - © Krems - olev.de - Version 1.1 - 2009-03-29 | ||

|

||

|

5 Erfolgsfaktoren

Ideenmanagement setzt sich in Ihrem Unternehmen erfolgreich durch, wenn die folgenden Faktoren Beachtung finden.

1. Beteiligen Sie wenn möglich alle

Ihre Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion und sollten dieser auch innerhalb des Ideenmanagement gerecht werden.

2. Verschiedene Kanäle sind wichtig

Achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Mitarbeiter die Ideen direkt im Formular erfassen oder über den zuständigen Ideenmanager einreichen.

3. Vermeiden Sie unnötige Beschränkung

Jede eingereichte Idee, gleich welcher Art, hat ihre Berechtigung. Über die folgenden Kategorien Art, Reifegrad und Wirkung lassen sich sämtliche Ideen zuordnen. ![]()

4. Kleine sofortige Prämien

Setzen Sie kleine sofortige Prämien für jede Einreichung dienen der Wertschätzung und Motivation der Mitarbeiter.

5. Prüfung der Ideen

Nehmen Sie sich die Zeit, jede eingereichte Idee binnen einer Woche zu prüfen und gegebenenfalls mit dem Einreicher zu besprechen. So ist eine zeitnahe Rückmeldung gewährleistet.

6. Forum

Wenn Sie sich für ein dezentrales Ideenmanagement-Modell entschieden haben, ist es sinnvoll, ein Forum zur Abstimmung von Ideen und für Diskussionen einzurichten.

Jemand, der als Gruppe oder Individuum ein wie immer geartetes legales Interesse an der Institution / der Unternehmung / der Stadt/Region usw. hat, unabhängig davon, ob die Rechtsordnung ihm Rechte für die Wahrnehmung dieser Interessen zubilligt; Betroffene/r, Beteiligte/r, Interessenträger/in, -vertreter/in, -gruppe. Der Begriff differenziert nicht nach dem Aktivitätsniveau, oft wird jedoch eher der "aktive Betroffene" gemeint sein. Siehe "Arten von Stakeholdern".

Wegen ihrer Bedeutung für Management, insbesondere auch strategisches Management, sollten Entscheidungen die Bedeutung der Stakeholder ermitteln und bewerten (siehe Stakeholderanalyse) und sie in geeigneter Weise berücksichtigen.![]()

2 Arten von Stakeholdern

2.1 Unterscheidung nach Betroffenheit und Aktivät

Nach Betroffenheit und Aktivät/Inaktivität können insgesamt vier Gruppen unterschieden werden, von denen drei als Stakeholder zu gelten haben, jedoch mit unterschiedlicher Bedeutung, auch im Hinblick darauf, ob und wie sie ggf. als Stakeholder berücksichtigt werden können und sollten (dazu unten):

| aktiv | |||

|---|---|---|---|

| ja | nein | ||

| eigene Interessen betroffen |

ja | 1. Aktive Stakeholder Betroffen und aktiv: individuelle / kollektive Vertretung eigener Interessen |

2. Stille Stakeholder ("schweigende Mehrheit") Betroffen aber passiv |

| nein | 3. Stakeholder-Vertreter Nicht betroffen aktiv:

|

4. Keine Stakeholder Nicht betroffen nicht aktiv |

|

| Stakeholder-Portfolioanalyse - © Krems - olev.de - Version 2.0 - 2009-03-14 | |||

2.2 Weitere Unterscheidungen

Weitere Differenzierungen können erfolgen u. a. nach:![]()

- Art der Betroffenheit

- Art der betroffenen Interessen: materielle / wirtschaftliche Betroffenheit, ökologische / gesundheitliche Betroffenheit, kulturelle Betroffenheit, Betroffenheit bei politischen Mitgestaltungsmöglichkeiten (vgl. die international definierten Themenbereiche von Good Governance),

- Zeithorizont: in langfristiger Perspektive Betroffene (z. B. durch "intergenerative Gerechtigkeit" oder Leistungsfähigkeit des Alterssicherungssystems) werden diese Betroffenheit seltener wahrnehmen bzw. die Art und Intensität ihrer Aktivitäten wird sich unterscheiden von akuter Betroffenheit z. B. durch eine Krise,

- Dringlichkeit / Aktivitätsniveau: Betroffenheit durch akuten Missstand (reaktiv), durch Vorausschau möglicher Entwicklungen (aktiv, proaktiv),

- Wahrnehmung: "objektive" Betroffenheit und subjektive Wahrnehmung.

- Zielbeziehung: Verhältnis, in dem die Ziele des/der Stakeholder zu den Zielen der Organisation / des Vorhabens / des Projekts stehen (siehe Zielbeziehungen):

- Zielkonkordanz, Synergie,

- Zielneutralität oder -indifferenz,

- Zielkonflikt,

- Zielantinomie.

- Macht / Art der Beeinflussung

- Entscheidung/Mitentscheidung (inhaltlich / durch Bereitstellung von Ressourcen),

- Einflussnahme auf Entscheidungen:

- formell: Beteiligungs-/Anhörungsrecht,

- informell: Einwirkung auf andere Akteure, Medien, Ruf usw.,

- insbesondere: Medienrelevanz: Fähigkeit, Interessen über Medien zu vertreten (traditionelle Medien, soziale Netzwerke),

- Förderung (Übernahme Schirmherrschaft, Werbung, Bereitstellung von zusätzlichen, nicht zwingend notwendigen Ressourcen).

3 Stakeholder der öffentlichen Verwaltung

3.1 Stakeholder für strategisches Management

Als wesentliche Stakeholder, die das strategische Management berücksichtigen sollte, nennt der Strategy Survival Guide des Cabinet Office, London[1]:

Stakeholder für strategisches Management nach dem Strategy Survival Guide[1]

The list of stakeholders for any government strategy work is likely to be long and include:

- Users and customers

- The departmental or lead Minister (if there is one) and their specialist adviser

- Ministers in relevant other government departments (OGDs) and their specialist advisers

- Groups of officials and individuals in the relevant OGDs

- The Number 10 Policy Unit

- Devolved administrations

- Representative organisations from the relevant sectors

- Local authorities and the wider public sector

- Private sector organisations and individuals who have a current or potential future vested interest in an area (for example, if they might be involved in future delivery)

- Parliamentary Committees

- Academics, research organisations and think tanks

- Employers and trade unions

- International organisations such as the EC, World Bank, IMF or UN

3.2 Checkliste "Stakeholder im Public Management"

3.2 Checkliste "Stakeholder im Public Management"

Je nach Verwaltungsebene und Politikbereich kommen andere bzw. weitere Stakeholder in Betracht. Die folgende Checkliste verzeichnet umfassend mögliche Stakeholder und kann damit Bestandteil einer Stakeholderanalyse im Einzelfall sein. Bei der Ermittlung der Stakeholder ergeben Handlungs-/Verwaltungsebenen, Politikbereiche und weitere Aspekte der öffentlichen Aufgaben entsprechende Unterschiede. Beispiele sind nur auszugsweise genannt, teils für die zentralstaatliche Ebene (Bund), teils für den Bereich der Länder und Kommunen, jeweils orientiert an den deutschen Verhältnissen.

Beispiele für |

||

| Stakeholder / Interessen | Regierungsebene | nachgeordnete Ebene |

| 1. Erster Kreis: Externe Akteure | ||

| a) Auftraggeber (»Auftrag) , mit dem Interesse an der Erfüllung des Gemeinwohlauftrages[2] [3] | Parlament im Verhältnis zu Regierung / Ministerien (je nach Verfassungslage) | übergeordnete Behörde |

| Checkliste "Stakeholder im Public Management" - © Krems - olev.de - Version 1.1 - 2011-07-29 | ||

4 Berücksichtigung der Stakeholder im Public Management

4 Berücksichtigung der Stakeholder im Public Management

Stakeholder sind im strategische Management zu berücksichtigen, wenn die Zukunftsentwicklungen richtig eingeschätzt und nachhaltig wirksame Strategien und Pläne entwickelt werden sollen. Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall ist das Projektmanagement. Im Umfassenden Qualitätsmanagement - TQM sind die berechtigten Belange der "Stakeholder" zu berücksichtigen, ökologische und soziale Anforderungen sind im EFQM-Modell sogar zu übertreffen. Das entspricht auch ethisch orientierten Leitlinien der Unternehmensführung: Corporate Governance.

Einen konkreten Vorschlag für die systematische Erfassung und Berücksichtigung der Stakeholder im Rahmen strategischer Entscheidungen enthält der Strategy Survival Guide der Strategy Unit des Cabinet Office, UK. Der Vorschlag kann entsprechend auch in anderem Zusammenhang, ggf. angepasst, verwendet werden, z. B. für die Einbeziehung von Stakeholdern im Projektmanagement.

Das Vorgehen wird in drei Phasen gegliedert, wobei die dritte Phase aber das Ergebnis der ersten beiden Phasen zusammenfasst und dokumentiert:

Siehe im Einzelnen im SSG (Druckfassung S. 76 ff.) und im Folgenden.

4.1 Ermittlung der Stakeholder und ihrer Anliegen

Zur Ermittlung der Stakeholder siehe oben, Abschnitte 2.1 und 2.2: Liste möglicher Stakeholder.

Für die als relevant eingeschätzten Stakeholder empfiehlt der SSG, insbesondere folgende Informationen einzuholen:

| Informationsbedarf über Stakeholder |

|

| Quelle: SSG (sinngemäß übersetzt), S. 77 (Online-Quelle) |

4.2 Einbeziehung in Planung und Entscheidung

4.2.1 Einbeziehung in strategische Planung und Entscheidung

4.2.1 Einbeziehung in strategische Planung und Entscheidung

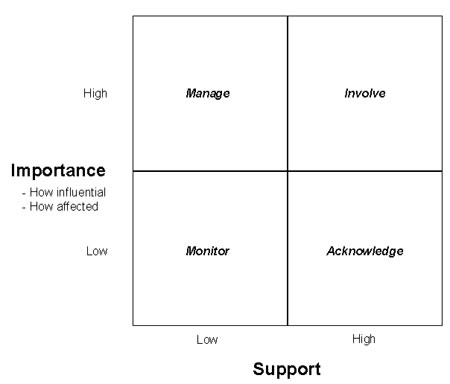

Für den Prozess der Politikformulierung, "strategy process" genannt, empfiehlt der SSG zunächst eine Portfolioanalyse, um die Bedeutung der in Phase 1 ermittelten Stakeholder für die Arbeit zu klären:

Quelle: SSG (sinngemäß übersetzt), S. 79 (Online-Quelle)

Erläuterungen der genannten Handlungsoptionen (Manage, Involve usw.) siehe in der angegebenen Quelle.

Art und Ausmaß der Einbeziehung der Stakeholder richtet sich nach dem Ergebnis der Portfolio-Analyse. Der SSG enthält dazu Vorschläge für die vier Phasen des Strategieprozesses:

| Phase | Key Stakeholder Management Tasks |

| Justification & Set Up |

|

| Research & Analysis |

|

Strategic Direction Setting |

|

| Policy and Delivery Design |

|

| Quelle: SSG S. 80 (Online-Quelle) | |

4.2.2 Berücksichtigung "stiller" Stakeholder

4.2.2 Berücksichtigung "stiller" Stakeholder

Eine besondere Problematik stellt die Berücksichtigung derjenigen Betroffenen (-gruppen) dar, die sich nicht zu Wort melden und für die auch keine anderen sprechen (in der Übersicht: II. Art der Stakeholder). Eine entsprechende Problematik kann bei Langfristplanungen bestehen: Stakeholder existieren noch nicht oder verstehen und/oder organisieren sich nicht als Stakeholder: dann stellt sich in besonderem Maße die Frage, wie die künftigen Belange in heutigen Planungen berücksichtigt werden sollen.

5.2 Stakeholder und ihre Interessen nach Ulrich/Fluri 1995

Quelle: Ulrich/Fluri (1995), S. 79

5.3 Stakeholder, ihre Interessen und Beiträge nach Wöhe 2002

5.3 Stakeholder, ihre Interessen und Beiträge nach Wöhe 2002

Quelle: Wöhe, Allgemeine BWL, 21. Aufl. 2002, S. 77

Anmerkungen

| 1 |

[1] |

| 2 |

[2] |

| 3 |

[3] |

| 4 |

[4] |

| 5 |

[5] |

| 6 |

[6] |

| 7 |

[7] |

| 8 |

[8] |

| 9 |

[9] |

Köln, 2012-01-11