Stakeholder / Anspruchsgruppe(n) / Interessierte Partei(en)

(Beitrag im Online-Verwaltungslexikon olev.de, Version 2.73)

1. Definition

1.1 Pragmatische Definition

Person(en) oder Gruppe(n), deren Belange betroffen sind oder meinen betroffen zu sein, und/oder die in der Lage ist/sind, Einfluss zu nehmen.

1.1 Vollständige Definition

Jemand, der als Gruppe oder Individuum ein wie immer geartetes legales Interesse an der Institution / der Unternehmung / der Stadt/Region, dem Projekt/dem Vorhaben usw. hat, unabhängig davon, ob die Rechtsordnung ihm Rechte für die Wahrnehmung dieser Interessen zubilligt; Betroffene/r, Beteiligte/r, Interessenträger/in, -vertreter/in, -gruppe. Der Begriff differenziert nicht nach dem Aktivitätsniveau, oft wird jedoch eher der "aktive Betroffene" gemeint sein, siehe "Arten von Stakeholdern".

1.3 Bedeutung der Stakeholder

Wegen ihrer Bedeutung für Management, insbesondere für strategisches Management (Qualität, Umsetzbarkeit, Akzeptanz von Entscheidungen) sollten die relevanten Stakeholder und ihre Bedeutung ermittelt (Stakeholderanalyse) und in geeigneter Weise einbezogen werden (Einbeziehung der Stakeholder).

Zur Frage, welche Stakeholder aus welchen Gründen einzubeziehen sind, siehe zusammenfassend Rüegg-Stürm 2004: 74 ff.: der "Shareholder-Value-Ansatz" scheidet für die öffentliche Verwaltung generell aus, auch in den Bereichen, in denen eine Gewinnerzielung möglich sein könnte (erwerbswirtschaftliches Handeln), weil sie immer auf das Gemeinwohl verpflichtet ist. Auch eine Interpretation, in der sich die jeweilige Institution der öffentlichen Verwaltung ausschließlich auf ihren Auftrag im engeren Sinne beschränkt (Sicherheit ohne Berücksichtigung der Vernetzung mit Bildungs- und sozialen Belangen, Bildung ohne Berücksichtigung sozialen Voraussetzungen und Folgen, Stadtplanung ohne Berücksichtigung der Aufwirkungen auf die öffentliche Sicherheit, usw.) erscheint problematisch, weil diese Parzellierung politischer Perspektiven eine der Ursachen für Ineffektivität und Ineffizienz staatlichen und kommunalen Handelns ist. Faktisch könnte es sein, dass bei den politischen Akteuren der "strategische Ansatz" dominiert, nicht der ethische (vgl. zu dieser Unterscheidung Rüegg-Stürm 2004: 75 f.). - Hier besteht noch erheblicher Forschungs- und Klärungsbedarf.

Zu den Auswirkungen der Berücksichtigung zahlreicher / aller Stakeholder auf die Entscheidungssituation (zu hohe Komplexität, nicht mehr rational beherrschbare Problematik) vgl. "Inkrementalismus" und "Muddling Through", zu den Instrumenten, um diese Komplexität zu beherrschen, unten zu "Stakeholder-Management".

2. Arten von Stakeholdern

2.1 Unterscheidung nach Betroffenheit und Aktivät

Nach Betroffenheit und Aktivät/Inaktivität können insgesamt vier Gruppen unterschieden werden, von denen drei als Stakeholder zu gelten haben, jedoch mit unterschiedlicher Bedeutung, auch im Hinblick darauf, ob und wie sie ggf. als Stakeholder berücksichtigt werden können und sollten (dazu unten):

| betroffen in eigenen Interessen | |||

|---|---|---|---|

| ja | nein | ||

| aktiv |

ja | 1. Aktive Stakeholder Betroffen und aktiv: individuelle / kollektive Vertretung eigener Interessen |

2. Stakeholder-Vertreter Nicht betroffen aktiv:

|

| nein | 3. Stille Stakeholder ("schweigende Mehrheit") Betroffen aber passiv |

4. Keine Stakeholder Nicht betroffen nicht aktiv |

|

| Stakeholder-Portfolioanalyse - © Krems - olev.de - Version 3.0 - 2009-12-10 | |||

2.2 Weitere Unterscheidungen

Weitere Differenzierungen können erfolgen u. a. nach: ![]()

- Art der Betroffenheit

- interne (Eigentümer, Beschäftigte, Management) und externe Stakeholder (Kundinnen/Kunden, Nutzerinnen/Nutzer, Gläubigerinnen/Gläubiger, Lieferantinnen/Lieferanten, Staat, Gesellschaft, Vertreterinnen/Vertreter gesellschaftlicher Interessen),

- Art der betroffenen Interessen: materielle / wirtschaftliche Betroffenheit, ökologische / gesundheitliche Betroffenheit, kulturelle Betroffenheit, Betroffenheit bei politischen Mitgestaltungsmöglichkeiten (vgl. die international definierten Themenbereiche von Good Governance),

- Zeithorizont: in langfristiger Perspektive Betroffene (z. B. durch "intergenerative Gerechtigkeit" oder Leistungsfähigkeit des Alterssicherungssystems, Klima- oder Umweltentwicklung) werden diese Betroffenheit seltener wahrnehmen bzw. die Art und Intensität ihrer Aktivitäten wird sich unterscheiden von akuter Betroffenheit z. B. durch eine Krise,

- Dringlichkeit / Aktivitätsniveau: Betroffenheit durch akuten Missstand oder konkret mögliche Vorteile (reaktiv), oder erst durch Vorausschau möglicher Entwicklungen (aktiv, proaktiv)[7]. Eine Einflussgröße kann auch das Ausmaß der Verantwortlichkeit für Ergebnisse und Risiko sein - oder die Abwesenheit von Verantwortlichkeit.

- Wahrnehmung: "objektive" Betroffenheit und subjektive Wahrnehmung.

- Zielbeziehung: Verhältnis, in dem die Ziele des/der Stakeholder zu den Zielen der Organisation / des Vorhabens / des Projekts stehen (siehe Zielbeziehungen):

- Zielkonkordanz, Synergie,

- Zielneutralität oder -indifferenz,

- Zielkonflikt,

- Zielantinomie.

- Macht / Art der Beeinflussung

- Entscheidung/Mitentscheidung (inhaltlich / durch Bereitstellung von Ressourcen),

- Einflussnahme auf Entscheidungen:

- formell: Beteiligungs-/Anhörungsrecht,

- informell: Einwirkung auf andere Akteure, Medien, Ruf usw.,

- insbesondere: Medienrelevanz: Fähigkeit, Interessen über Medien zu vertreten (traditionelle Medien, soziale Netzwerke),

- Förderung (Übernahme Schirmherrschaft, Werbung, Bereitstellung von zusätzlichen, nicht zwingend notwendigen Ressourcen).

3. Stakeholder der öffentlichen Verwaltung

3.1 Stakeholder für strategisches Management

Als wesentliche Stakeholder, die das strategische Management berücksichtigen sollte, nennt der Strategy Survival Guide des Cabinet Office, London[1]:

Stakeholder für strategisches Management nach dem Strategy Survival Guide[1]

The list of stakeholders for any government strategy work is likely to be long and include:

- Users and customers

- The departmental or lead Minister (if there is one) and their specialist adviser

- Ministers in relevant other government departments (OGDs) and their specialist advisers

- Groups of officials and individuals in the relevant OGDs

- The Number 10 Policy Unit

- Devolved administrations

- Representative organisations from the relevant sectors

- Local authorities and the wider public sector

- Private sector organisations and individuals who have a current or potential future vested interest in an area (for example, if they might be involved in future delivery)

- Parliamentary Committees

- Academics, research organisations and think tanks

- Employers and trade unions

- International organisations such as the EC, World Bank, IMF or UN

3.2 Checkliste "Stakeholder im Public Management"

Je nach Verwaltungsebene und Politikbereich kommen andere bzw. weitere Stakeholder in Betracht. Die folgende Checkliste verzeichnet umfassend mögliche Stakeholder und kann damit Bestandteil einer Stakeholderanalyse im Einzelfall sein. Bei der Ermittlung der Stakeholder ergeben Handlungs-/Verwaltungsebenen, Politikbereiche und weitere Aspekte der öffentlichen Aufgaben entsprechende Unterschiede. Beispiele sind nur auszugsweise genannt, teils für die zentralstaatliche Ebene (Bund), teils für den Bereich der Länder und Kommunen, jeweils orientiert an den deutschen Verhältnissen. ![]()

Beispiele für |

||

| Stakeholder / Interessen | Regierungsebene | nachgeordnete Ebene |

| 1. Erster Kreis: Externe Akteure | ||

| a) Auftraggeber (»Auftrag) , mit dem Interesse an der Erfüllung des Gemeinwohlauftrages[2] [3] | Parlament im Verhältnis zu Regierung / Ministerien (je nach Verfassungslage) | übergeordnete Behörde |

| b) andere Akteure mit Verantwortung für relevante öffentliche Belange, ggf. auch als Kooperationspartner / Partner in gemeinsamer Interessenvertretung | andere Ministerien

Behörden mit zentraler Funktion (z. B. Kartellamt, Bundesnetzagentur) |

andere Behörden auf gleicher Ebene |

| c) politische Gruppierungen innerhalb und außerhalb der Institutionen von a und b [4] | Parlamentsausschüsse, Fraktionen, Parteien und ihre Fachgremien: Einbeziehung auf Regierungsebene ist üblich | jenseits strategischer Planungen ggf. problematisch [4] |

| d) Organisationen der Koordination und Zusammenarbeit | für Bundes- und Landesebene: Fachministerkonferenzen, HRK | KGSt, Städtetag usw. |

| e) europäische / internationale Organisationen | EU-Kommission, Weltbank, OECD | EU-Kommission, Weltbank, OECD

übergreifende regionale Organisationen (z. B. länderübergreifende Region in Europa) |

| f) Fachinstitutionen / Forschungseinrichtungen / Fachleute | Fachbehörden (Umweltbundesamt), Sachverständigenrat, Forschungseinrichtungen als "nachgeordnete" Einrichtungen, Hochschulinstitute, "Think Tanks" | Fachbehörden, Sach-verständigenkommissionen, "nachgeordnete" Forschungseinrichtungen, Hochschulinstitute, "Think Tanks" |

| g) Finanzierer[3] | z. B. Bund im Verhältnis zu den Ländern bei ALG II (Hartz IV), Staat im Verhältnis zu Stiftung / Zuwendungsempfänger | Land im Verhältnis zu Kommunen |

| h) der/die Eigentümer mit dem Interesse an Vermögenserhalt (z. B. durch Pflegemaßnahmen), Rendite (z. B. durch Vermietung von Immobilien)[5] | Bund als Eigentümer der Bundesverkehrswege, der KfW, des Immobilienvermögens usw. | Landesstraßen, Landesbanken, Sparkassen, Infrastruktur, die "Konzernmutter" Stadt gegenüber ihren "Töchtern" |

| - die Bürger / Mitglieder / Versicherte usw. als "Eigentümer" | Gemeindebürger, Mitglieder von Körperschaften | |

| i) die Steuerzahler / Gebührenzahler | ||

| j) Medien / soziale Netzwerke?[6] | ||

| 2. Zweiter Kreis: Externe Betroffene | |

|

| Die Kunden / Nutzer / Bürger als Adressaten des Handelns der öffentlichen Verwaltung (sie können positiv oder negativ betroffen sein), mit dem Interesse an Leistung / Wirkung, aber auch Servicequalität | unmittelbare "Kunden" der Regierung sind z. T. andere staatliche Stellen, weniger der "normale" Bürger | Antragsteller / Leistungsempfänger / Adressaten von Regulierungsentscheidungen usw. - Schwerpunkt bei den Kommunen |

| 3. Dritter Kreis: Interne Akteure und Betroffene | ||

| Die Mitarbeitenden, differenziert nach Gruppen (Hierarchieebene, Status der Beschäftigung, Dauer der Zugehörigkeit, andere Differenzierungen (z. B. nach Geschlecht, regionaler oder anderer Herkunft) | ||

| 4. Vierter Kreis: Externe Betroffene, die nicht Adressaten sind | ||

| Sie können positiv oder negativ betroffen sein | ||

| a) Auftragnehmer/Lieferanten (Dienstleister, Gutachter, Berater, Personalbeschaffer, Versicherer) | ||

| b) die Nachbarschaft | ggf. durch Standortentscheidungen betroffen (Verlust von Arbeitsplätzen, Beeinträchtigung der Wohnqualität durch militärische oder kerntechnische Anlagen) | z. B. Standortqualität, durch Verkehr oder Emissionen negativ oder durch die Wertsteigerung der Grundstücke und Laufkundschaft positiv betroffen, Betroffenheit durch Veränderungen, z. B. die Aufgabe eines Standortes) |

| c) die Gesellschaft allgemein (unabhängig vom Auftrag), insbesondere ökologische, soziale und kulturelle Betroffenheit, Beitrag zur lokalen Lebensqualität. | |

|

| Checkliste "Stakeholder im Public Management" - © Krems - olev.de - Version 1.1 - 2009-03-29 | ||

4 Berücksichtigung der Stakeholder im Public Management

Stakeholder sind im strategische Management zu berücksichtigen, wenn die Zukunftsentwicklungen richtig eingeschätzt und nachhaltig wirksame Strategien und Pläne entwickelt werden sollen. Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall ist das Projektmanagement. Im Umfassenden Qualitätsmanagement - (TQM) sind die berechtigten Belange der "Stakeholder" zu berücksichtigen, ökologische und soziale Anforderungen sind im EFQM-Modell sogar zu übertreffen. Das entspricht auch ethisch orientierten Leitlinien der Unternehmensführung: Corporate Governance.

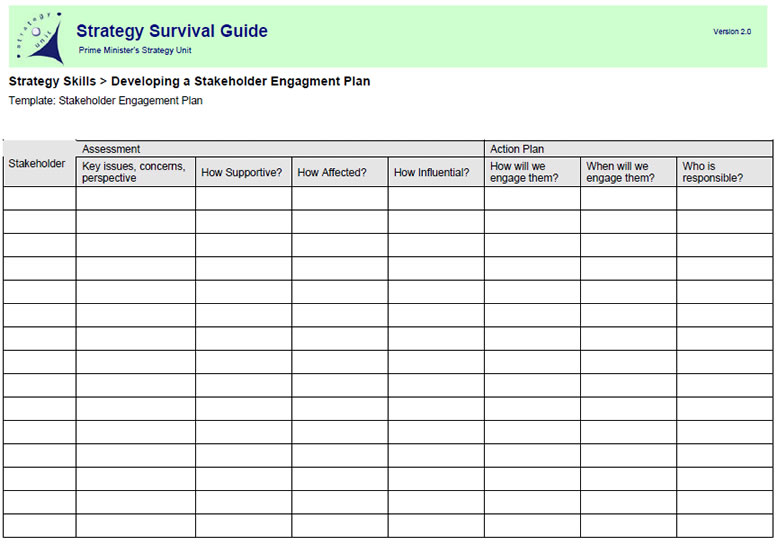

Einen konkreten Vorschlag für die systematische Erfassung und Berücksichtigung der Stakeholder im Rahmen strategischer Entscheidungen enthält der Strategy Survival Guide der Strategy Unit des Cabinet Office, UK. Der Vorschlag kann angepasst auch in anderem Zusammenhang verwendet werden, z. B. für die Einbeziehung von Stakeholdern im Projektmanagement.

|

Das Vorgehen wird in drei Phasen gegliedert, wobei die dritte Phase das Ergebnis der ersten beiden Phasen zusammenfasst und dokumentiert. Die drei Phasen sind:

- Ermittlung der wichtigsten Stakeholder und ihrer Anliegen

- Einbeziehung in Planung und Entscheidung

- Gesamtplan für den Umgang mit den Stakeholdern

Siehe im Einzelnen im SSG (Druckfassung S. 76 ff.) und im Folgenden.

4.1 Ermittlung der Stakeholder und ihrer Anliegen

Zur Ermittlung der Stakeholder siehe oben, Abschnitte 2.1 und 2.2: Liste möglicher Stakeholder.

Für die als relevant eingeschätzten Stakeholder empfiehlt der SSG, insbesondere folgende Informationen einzuholen:

| Informationsbedarf über Stakeholder |

|

| Quelle: SSG S. 77 (Online-Quelle) |

4.2 Einbeziehung in Planung und Entscheidung

4.2.1 Einbeziehung in strategische Planung und Entscheidung

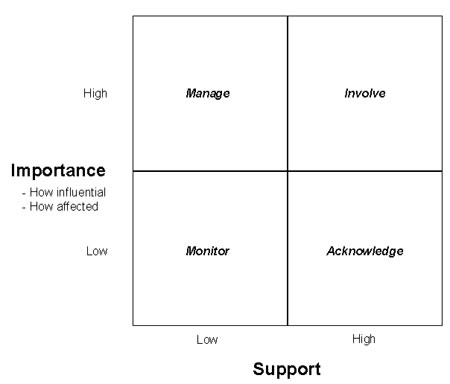

Für den Prozess der Politikformulierung, "strategy process" genannt, empfiehlt der SSG zunächst eine Portfolioanalyse, um die Bedeutung der in Phase 1 ermittelten Stakeholder für die Arbeit zu klären:

Quelle: SSG S. 79 (Online-Quelle)

Erläuterungen der Handlungsoptionen ("Manage", "Involve" usw.) ebd.

Art und Ausmaß der Einbeziehung der Stakeholder richtet sich nach dem Ergebnis der Portfolio-Analyse. Der SSG enthält dazu Vorschläge für die vier Phasen des Strategieprozesses, die in der folgenden Übersicht zusammengefasst sind:

| Phase | Key Stakeholder Management Tasks |

Justification & Set Up |

|

| Research & Analysis |

|

Strategic Direction Setting |

|

| Policy and Delivery Design |

|

| Quelle: SSG S. 80 (Online-Quelle) | |

4.2.2 Berücksichtigung "stiller" Stakeholder

Eine besondere Problematik stellt die Berücksichtigung derjenigen Betroffenen (-gruppen) dar, die sich nicht zu Wort melden und für die auch keine anderen sprechen (in der Übersicht: II. Art der Stakeholder). Eine entsprechende Problematik kann bei Langfristplanungen bestehen: Stakeholder existieren noch nicht oder verstehen und/oder organisieren sich nicht als Stakeholder: dann stellt sich in besonderem Maße die Frage, wie die künftigen Belange in heutigen Planungen berücksichtigt werden sollen.

Hier könnten besondere Maßnahmen empfehlenswert sein, etwa die Einsetzung von Ombudspersonen oder die Beteiligung von Fachvertretern, Zukunftskonferenzen usw.

4.3 Gesamtplan für den Umgang mit den Stakeholdern

Der "stakeholder engagement plan" dokumentiert das Ergebnis der beiden vorhergehenden Phasen:

Quelle: SSG S. 198 (Online-Quelle)

Der Einbeziehung der Stakeholder wird eine große Bedeutung beigemessen, vgl. folgende zusammenfassende Empfehlung (SSG S. 92, Online-Quelle)

"Developing and regularly revisiting the plan is a time consuming process, and as such often neglected. However, it will be extremely beneficial to the final outcome of the project if key stakeholders are brought into the process and are willing to implement the strategy."

5. Anspruchsgruppen aus Sicht eines privaten Unternehmens

5.1 Die Rolle des "Eigentümers"

In der Privatwirtschaft entfällt der Auftraggeber, wenn das Interesse ausschließlich erwerbswirtschaftlich ist: dann ist es gleichgültig, ob man Stahl herstellt oder Mobilfunk betreibt. Es kann aber auch sein, dass ein Unternehmen gegründet worden ist, um Service- oder andere Leistungen verlässlich in definierter Qualität nach den Wünschen der Muttergesellschaft zu erbringen: dann existiert auch ein Auftraggeber und ergibt sich eine ähnliche Konstellation wie in der öffentlichen Verwaltung. Allerdings stimmen in dieser Konstellation "Auftraggeber" und Eigentümer in der Regel überein.

Generell hat der Eigentümer in privaten Unternehmen eine größere Bedeutung als in der öffentlichen Verwaltung, ggf. als Anteilseigner/Aktionäre, auch die Gläubiger/Fremdkapitalgeber haben eine andere wichtigere Rolle (z. B. mit Pflichten des Unternehmens in ihrem Interesse). Denn der öffentliche Eigentümer hat seine Stellung nicht im privaten, sondern im öffentlichen Interesse: das Eigentum ist also in anderer Weise "sozialpflichtig" als privates Eigentum, das die Funktion hat, der Selbstverwirklichung und der Freiheit des Eigentümers zu nützen.

Im Folgenden werden zwei Darstellungen auszugsweise wiedergegeben: sie können auch Anregungen für die Stakeholderanalyse im Public Management enthalten.

5.2 Stakeholder und ihre Interessen nach Ulrich/Fluri 1995

Quelle: Ulrich/Fluri (1995), S. 79 ![]()

5.3 Stakeholder, ihre Interessen und Beiträge nach Wöhe 2002

Quelle: Wöhe,

Allgemeine BWL, 21. Aufl. 2002, S. 77 ![]()

6. Stakeholderanalyse

6.1 Definition

systematische Ermittlung der relevanten Stakeholder und der Bedeutung, die sie für Planungen, Entscheidungen und ggf. die Gestaltung der Prozesse (der Behörde/des Unternehmens, für Projekte) haben und in welchem Ausmaß ihre Belange und in welcher Weise sie einbezogen werden sollten (in Abhängigkeit von Ausmaß der Betroffenheit, der Dringlichkeit des Anliegens, ihrer Macht und der Legitimität ihres Anliegens). Zu berücksichtigten sind ggf. auch weitere Aspekte (siehe oben: Stakeholder-Arten).

6.2 Berücksichtigung von Stakeholdern

Die Stakeholderanalyse ist Teil einer systematischen Einbeziehung der Stakeholder in Planung und Entscheidung, siehe dazu oben Nr. 4. Die systematische Berücksichtigung von Stakeholdern ist verpflichtendes Element im umfassenden Qualitätsmanagement (TQM), z. B. sind nach dem EFQM-Modell die berechtigten Belange

der "Stakeholder" zu berücksichtigen, ökologische und soziale Anforderungen sind im EFQM-Modell sogar zu übertreffen. Das entspricht auch

ethisch orientierten Leitlinien der Unternehmensführung: Corporate

Governance.

![]()

7. Quellen

Vgl. die Quellen zu Management allgemein und insbesondere zu strategischem Management. Für strategisches Public Management:

UK Cabinet Office Strategy Unit (2004): Strategy Survival Guide. Version 2.1, 2004. Online-Quellen: als Website (gegliedert) | Gesamttext als PDF-Fassung | im Online-Archiv)

Peitsch, Anna Lena (2005): Strategisches Management in Regionen: Eine Analyse anhand des Stakeholder-Ansatzes. Wiesbaden

Zu den unterschiedlichen Ansätzen der Berücksichtigung von Stakeholdern siehe Rüegg-Stürm 2004: 74 ff.

Anmerkungen

| 1 |

In Anlehnung an die Definition des Strategy Survival Guide, Druckfassung S. 77, Online-Fassung: "Stakeholders are the individuals and groups affected by and capable of influencing the development and implementation of strategy and policy proposals."

Alle Zitate aus dem SSG auf dieser Website gemäß den Bedingungen der Click-Use Licence (all on this website reproduced parts of the SSG under the terms of the Click-Use Licence) |

| 2 |

Der Auftraggeber ist in der Regel repräsentiert durch entweder eine Vertretungskörperschaft (Organ zur Vertretung der Mitglieder/Bürger), die Vertretung der Träger (z. B. Verwaltungsrat bei Anstalten) oder eine übergeordnete Behörde oder Instanz, die ihre Kompetenz von einer entsprechend legitimierten Stelle ableitet. Zunehmend relevant kann der Auftraggeber als Vertragspartner sein, z. B. im Rahmen von Öffentlich-Privater-Partnerschaft oder einer Vereinbarung über Shared Services. |

| 3 |

Hier wird - entgegen der Praxis in Deutschland - unterschieden zwischen dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer, dem Finanzierer und dem Erbringer der Leistung - entsprechend den Klärungen über diese unterschiedlichen Rollen im Schweizer Public Management. |

| 4 |

Die Politik als "Stakeholder" der - Aufträge des Parlaments im Detail ausführenden - Verwaltung? Was auf dieser Ebene "strategisch" ist, ist es möglicherweise nicht aus Sicht von Parlament und Regierung.

Es ist eines der Anliegen einer Neuen Verwaltungssteuerung, den Zugriff der Politik auf operative Details innerhalb der Exekutive zu begrenzen, der bisher z. T. bis in die Besetzung von Positionen hineinreichte, die politisch nicht relevant waren, und Teil einer "operativen Übersteuerung" ist. Verwaltungspolitisch kann die Politik in Gestalt bestimmter Funktionsträger der Parteien oder einzelner Mitglieder der Vertretungskörperschaft (Rat, Parlament) für eine Behörde/Verwaltung relevant sein, das entspricht bundesdeutscher Praxis (z. B. Detailsteuerung durch die Berichterstatter des Haushaltsausschusses in nachgeordnete Behörden hinein). Damit stellt sich die Frage, ob die Verwaltung diese Akteure des politischen Prozesses als Stakeholder interpretieren soll und darf - was dazu führen kann, dass die Verwaltung letztlich den Auftrag gestaltet, den sie selbst erhält, und die Rolle der Politik beeinträchtigt wird: sie soll die Verwaltung steuern, die Rahmenvorgaben des Tätigwerdens setzen und die Verwaltung kontrollieren. Im Verhältnis nachgeordneter Behörde zu Aufsichtsministerium kann es sein, dass hier die Behörde das Ministerium überspielt. |

| 5 |

Sobald das Vermögen im Rahmen eines neuen Rechnungswesens bilanziert wird, wird deutlich, dass es diese Rolle auch in der öffentlichen Verwaltung gibt.

Konkret umfasst das Eigentümerinteresse z. B. das Interesse am Vermögenserhalt statt kurzfristigem "Sparen": also kein Verzicht auf Pflege- und Erhaltungsaufwand im Interesse kurzfristiger / kurzsichtiger Haushaltsentlastung. |

| 6 |

Medien / soziale Netzwerke als Stakeholder? Das würde den Medien eine eigenständige Rolle zuerkennen, was im Einzelfall sinnvoll sein könnte. Das Einflusspotenzial bestimmter Stakeholder durch Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken wäre die Alternative und bei der Analyse der Bedeutung zu berücksichtigen, siehe oben. |

| 7 |

im Projektmanagement-Konzept Scrum wird klar unterschieden nach dem Ausmaß der Verantwortlichkeit / der Risikotragung zwischen "Pigs" und "Chickens": letztere sind Außenstehende, die zwar eingebunden werden wollen, aber nicht an der Umsetzung und am Projektrisiko beteiligt sind, vgl. die Darstellung bei Scrum-Master.de. |

Köln, 2024-03-17